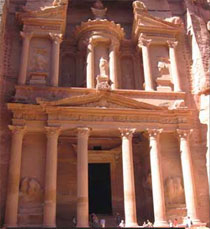

В день «трех семерок», 7 июля этого года, в Лиссабоне были объявлены новые семь чудес света. Всего на соискание почетного звания «чудо света» был выдвинут 21 кандидат, в том числе Московский Кремль. Голосование происходило посредством SMS, телефона и Интернета, принять участие в нем могли все желающие. Желающих набралось 100 миллионов человек, и они навыбирали. Новыми чудесами света стали Великая Китайская стена, Тадж-Махал, Колизей в Риме, Петра, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Мачу-Пикчу в Перу и Чичен-Ица в Мексике.

В день «трех семерок», 7 июля этого года, в Лиссабоне были объявлены новые семь чудес света. Всего на соискание почетного звания «чудо света» был выдвинут 21 кандидат, в том числе Московский Кремль. Голосование происходило посредством SMS, телефона и Интернета, принять участие в нем могли все желающие. Желающих набралось 100 миллионов человек, и они навыбирали. Новыми чудесами света стали Великая Китайская стена, Тадж-Махал, Колизей в Риме, Петра, статуя Христа в Рио-де-Жанейро, Мачу-Пикчу в Перу и Чичен-Ица в Мексике.

Ревизию мировых чудес придумал швейцарский бизнесмен Бернард Вебер. С самого начала, в 2001 году, он говорил, что выбирать чудеса света решил просто ради развлечения, ради того, чтобы посмотреть, какие возможности открывает всемирная паутина. Но когда проект приобрел огромные масштабы и в него вкачали 10 миллионов евро, Вебер, видимо, подумал, что надо менять концепцию и объявил: кампания по выбору новых чудес света призвана привлечь внимание к культурному достоянию человечества и заставить людей относиться к нему более трепетно. На первом этапе голосования культурное достояние человечества представляли 77 объектов, к финалу их количество сократилось до 21 — их тоже

выбирали посредством электронного голосования. Список финалистов был оглашен в Цюрихе в январе 2006 года. В течение 18 месяцев после этого события люди клацали кнопками и голосовали, голосовали, голосовали. Объявление победителей проходило в торжественной обстановке — собрались 60 тысяч зрителей, приехали знаменитости, все радовались и смеялись.

А потом наступило похмелье, и проснулась ЮНЕСКО. Представители почтенной организации заявили, что их программа, направленная на охрану всемирного наследия, не имеет отношения к выборам новых чудес света и старые чудеса тоже никто не отменял, а всемирное голосование — пример прекрасной пиар-кампании, проведенной Бернардом Вебером.

Но если крепко задуматься: а ЮНЕСКО — это кто? Организация с благородной миссией сохранения сокровищ мировой культуры, да. Но разве ЮНЕСКО обладает монопольным правом определять, что считать сокровищами, а главное — что не считать? Все выбранные «голосованием Вебера» объекты так или иначе находятся под юрисдикцией ЮНЕСКО, однако считать ли их чудесами света или не считать — решает не она.

Ведь «старые» чудеса света выбирала тоже не ЮНЕСКО, она просто охраняет оставшиеся от них египетские пирамиды.

100 миллионов — это, конечно, никак не «вкусовщина». Но все же на планете нас 6 миллиардов. То есть в голосовании принял участие один процент человеческой цивилизации Земли. При этом цивилизация была представлена весьма неравномерно: голосовали те, кому доступны ее цифровые блага. Легко было предугадать победу индийского кандидата Тадж-Махала и кандидатки Великой Китайской стены — просто потому, что население Индии составляет 1 миллиард, а Китая — 1,4 миллиарда и с компьютерами там получше, чем в Африке. С другой стороны, первым о семи чудесах написал Филон Византийский, может, он и выбирал. И никто не возражал.

Конечно, можно предположить, что в выборы чудес света вмешалось провидение, и именно определенные им люди оказались причастны к Интернету в нужное время и смогли проголосовать.

Все равно остается одно сомнение: принцип выбора кандидатов для голосования. Почему в «списке Вебера» оказались только архитектурные объекты? Почему список был столь консервативным, не включившим в себя ни одного авангардного достижения науки и технологий?

В сухом остатке мы имеем семь величественных объектов, которые 100 миллионов человек готовы считать чудесами, и ряд вопросов, оставшихся

открытыми. Что такое «чудо света» в наших сегодняшних реалиях и в нашем собственном сознании? Имеет ли многомиллионное интернациональное интернет-сообщество право на выражение своего мнения, и какое оно, это право? И что делать с семью победителями конкурса Вебера?

Сам Бернард Вебер тем временем начинает кампанию по выбору природных чудес света.

Котел для варки косметики

vel adipisci. Qui eaque soluta perspiciatis. Autem earum et suscipit quasi ut. Voluptate sapiente voluptatem repudiandae officia similique voluptatum alias. Suscipit est minus aut. Laudantium dolorum quaerat quibusdam excepturi et rerum.

Sequi eius officiis eveniet est qui consequatur facere rerum. Rerum molestiae blanditiis quia dolorem quo et nisi. Quia itaque optio velit ea quod sapiente consequatur. Optio optio delectus consectetur sint eaque.

Eos sit earum quis. Ipsam et sapiente esse. Distinctio eius similique explicabo doloremque est quos perferendis omnis.

Dolorem minima voluptas velit expedita porro. Voluptatibus eos aut quia. Laborum eligendi cupiditate soluta commodi labore sed autem. Assumenda qui vel culpa rerum. Corporis nostrum ut consequatur nobis.